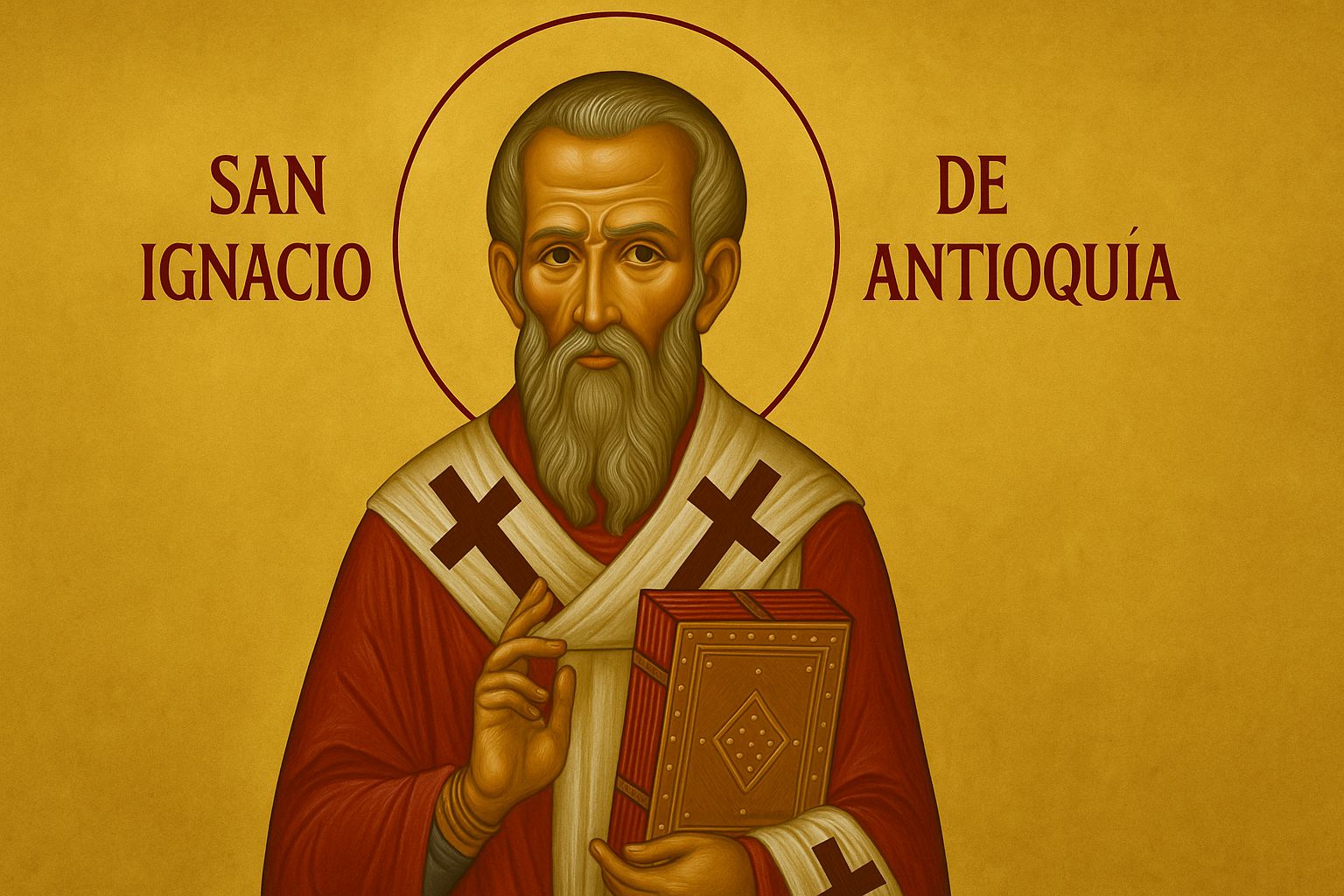

Cada 17 de octubre, la Iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir y uno de los tres grandes Padres Apostólicos junto a San Clemente de Roma y San Policarpo de Esmirna.

Su figura se levanta como un testimonio luminoso de fe, unidad y amor a Cristo hasta las últimas consecuencias.

Nacido en Antioquía de Siria hacia el año 35, ciudad donde por primera vez se llamó “cristianos” a los seguidores de Jesús (Hch 11, 26), Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, sucediendo a San Pedro y a Evodio. Conoció el mensaje de Cristo a través de los apóstoles, probablemente de San Juan Evangelista, y guio a una de las comunidades más florecientes del cristianismo primitivo con celo pastoral y profunda espiritualidad.

Durante el gobierno del emperador Trajano, Ignacio fue arrestado por negarse a rendir culto a los dioses del imperio. Encadenado y custodiado por soldados, fue trasladado desde Siria hasta Roma para ser condenado a las fieras. En el camino, escribió siete cartas que constituyen una joya de la literatura cristiana antigua y un testimonio vivo de la fe de la Iglesia naciente. Estas cartas, dirigidas a las comunidades de Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia, Esmirna y al obispo Policarpo, revelan la mente y el corazón de un pastor que amaba intensamente a Cristo y a su Iglesia.

En ellas Ignacio se presenta como Teóforo, “el portador de Dios”, título que expresa su identidad más profunda: un hombre habitado por Cristo. Fue él quien, por primera vez, llamó “católica” a la Iglesia, afirmando: “Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica”. Con esta expresión quiso subrayar su carácter universal y su vocación a acoger a todos los hombres sin distinción de raza, cultura o condición social.

El tema que atraviesa toda su enseñanza es la unidad: la unidad de los cristianos con Cristo y entre ellos mismos. Ignacio exhorta a permanecer firmes en la comunión con el obispo, los presbíteros y los diáconos, pues en esa comunión se mantiene la unidad del Cuerpo de Cristo. Lucha con fuerza contra las divisiones y las herejías, especialmente el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Jesús. Frente a esas ideas, Ignacio proclama con claridad la fe en un Cristo plenamente Dios y plenamente hombre, cuya encarnación, pasión y resurrección son reales y redentoras.

Su espiritualidad está marcada por el deseo ardiente del martirio. En su carta a los Romanos expresa: “Soy trigo de Dios, y por los dientes de las fieras seré molido para ser pan puro de Cristo”.

En estas palabras se revela su profunda unión con el misterio eucarístico: así como el pan es triturado para alimentar a los fieles, él desea ofrecer su vida como oblación viva al Señor.

Finalmente, hacia el año 107, en el Coliseo de Roma, su anhelo se cumplió: fue devorado por las fieras durante los juegos imperiales. La tradición cuenta que los cristianos recogieron con veneración sus restos y comenzaron de inmediato a rendirle culto. Su memoria se conserva con devoción en diversas Iglesias: el 17 de octubre en el rito romano y siríaco, y el 20 de diciembre en el rito bizantino y copto. San Ignacio de Antioquía nos deja un legado espiritual inmenso: su fe inquebrantable, su amor apasionado por Cristo, su defensa de la unidad eclesial y su comprensión de la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo, una, santa, católica y apostólica. En él resplandece el ejemplo del discípulo que no teme perder la vida para ganarla en Dios.

Su vida y sus cartas siguen siendo hoy una invitación a vivir la fe con valentía y alegría, a permanecer unidos en el amor y a ser, como él, auténticos portadores de Dios en medio del mundo.